中国共产党为人才传承保驾护航

—江苏医学院反迁校和迁校两次历史事件的现实意义

北固校区退休第三党支部 姜平

[摘要] 通过江苏医学院预防医学等4个学科70多年发展历程的实例,提示其中华人民共和国成立前、后所经历的反迁校与迁校两次历史事件最重要的现实意义是人才传承,其例也说明中国共产党宗旨保障了人才传承。

江苏医学院(南京医科大学前身)在中华人民共和国成立前、后经历了反迁校和迁校的两次历史事件,其事件有什么后续影响,本文通过一些例子评价其事件的现实意义及中国共产党所发挥的作用。

一、1949年初反迁校成功,留下人才薪火相传

随着1949年1月10日淮海战役的胜利,蒋介石集团已预感政权不保,打算向南逃亡。国立江苏医学院(苏医)当局也拟将学校南迁,从而在苏医揭开了迁校与反迁校两个党派斗争的序幕。中共地下党员马凤楼,受南京地下党的派遣,以学生身份潜伏位于镇江的苏医。她根据上级指示,组织苏医进步师生掀起了反迁校的斗争。他们采取了一系列措施:如成立应变委员会(图1)领导反迁校的斗争;以经费和准备不足等理由,巧妙地阻止迁校;号召同学回校复课;通过教唱革命歌曲,教工友学文化等向师生宣传反迁校意义。经3个多月的斗争,进步师生在党的领导下取得了决定性的胜利,学校和一批高水平人才完整地回到人民怀中。反迁校斗争的胜利具有重大意义,它不仅留住师资队伍,更重要的是留下的人才充分发挥作用并有效地传承,使其事业得到进一步的拓展。

如留下的人才之一的邵象伊先生,他从事预防医学研究,1934年受聘于苏医,期间还参与创建和领导中国卫生教育社和中国预防医学研究所等,为全国的防疫和卫生宣传人才的培养起到了重要作用。新中国建立后,预防医学在邵象伊院长的传承下,经马凤楼、熊宗璠、王心如、周建伟、沈洪兵等几代人的努力。如今南京医科大学预防医学仍处于国内一流水平,新的学科带头人沈洪兵教授被评为中国工程院院士,最近又被聘为国家疾病预防控制局副局长。邵象伊于1955年调任山西医学院院长,虽然他离去已30多年,但他的理念对当今的防疫工作仍有影响。他的学生徐建国院士为纪念恩师,将他发现的细菌菌株以邵象伊姓名进行命名,徐院士现兼任国家新冠肺炎评估专家组组长。邵象伊教授早期在苏医工作21年,在镇江生活12年,他将最好的年华奉献给苏医和镇江这片土地。

又如1940年于苏医毕业留校的蒋加年教授早期就开展了生殖医学的研究,经过张适、朱启锭、沙家豪、周作民等教授70多年的传承,现生殖医学已建成为国家重点实验室,沙家豪获得国家杰出青年、973首席科学家等基金的资助。寄生虫学也是苏医传承比较好的学科之一,创始人洪式闾教授(1938年就职于苏医)为中国寄生虫学的开拓者,在他的传承下,赵慰先(1942年毕业留校),吴观陵、朱昌亮等教授使寄生虫病学科发展更上一层楼。上述的带头人均是反迁校成功后留下的,中华人民共和国成立后他们带出了一批人,将事业延续至今,其足以证明共产党领导下的反迁校成功是有着重大的现实意义。

二、1957年学校迁往南京,留下“种子”镇江传承

江苏医学院(苏医)为拥有更多、更便捷的发展资源,决定将学校迁往南京。为支持镇江,采取了两项措施。一是在1957年下半年,留下部分教师与从南京迁过来的医士学校老师在相应教研室共同过渡半年,他们一起备课,进行科研方法和科研思维训练,通过该项措施,大大提高了从南京过来老师的科研意识和创新能力。二是根据省委决定,将附属医院和部分教职工留在镇江。留下来的人员处于什么样的水平,能否起到传承作用,下面以例说明。

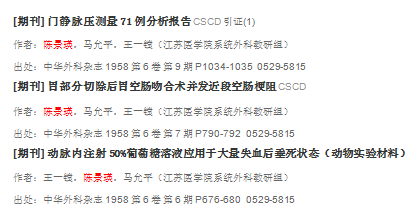

第一个例子陈景瑛。通过中国期刊全方数据库查询,他1958年以苏医系统外科教研组身份,与马允平和王一镗共同在中华外科杂志上接连发表了3篇文章(图2)。该信息给了以下几点启示:一是他在肝门静脉分流等手术方面具有丰富的临床经验,已做多例手术,并由实践升华到理论高度;二是他的学术水平是很高的,该杂志代表中国外科学术界的最高水准,他能在该杂志上一年内接连发表3篇文章,充分证明他的实力,也证实当时苏医外科在全国有一定的学术地位和一流的临床水平。陈景瑛是留在镇江工作的医生之一,在这块土地上工作、生活了70多年,现还健在,他曾以高超的临床技能被市民称为“镇江一把刀”。其中之一的作者马允平是他的指导老师,马允平教授1942年毕业留校,参与创建了普外科,他所传承的南京医科大学普外科人才济济,如王一镗教授、王学浩院士、苗毅教授等;马允平的创新思维也通过陈景瑛在镇江继续开花、结果。

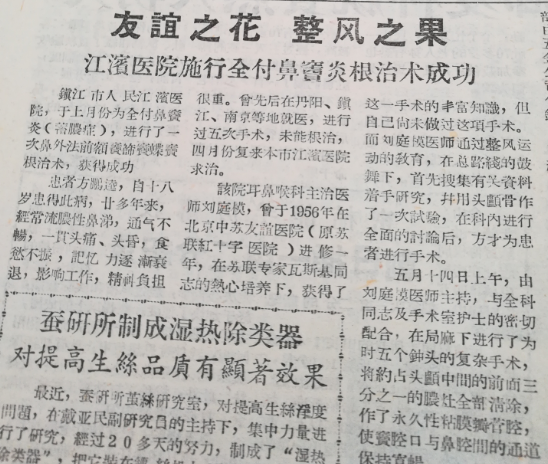

第二个例子是刘庭模。1958年6月18日镇江日报的一篇报道,其文介绍了一位患有全鼻旁窦炎(蓄脓症)已20多年的病人。他曾在多地求医,作过5次手术也未能好转,故来镇江市江滨医院求治。该院耳鼻喉科主治医师刘庭模,决定对病人实施全鼻旁窦根治术。他曾于1956年在北京中苏友谊医院(原苏联红十字医院)进修一年,在苏联专家瓦斯基同志的热心培养下,获得了这一手术的丰富知识。为了手术顺利,术前与全科同志一起认真学习、查阅文献和研究手术方案,还在颅骨上做了模拟手术。手术经过五个多小时,成功地将颅底中央前1/3的额窦、筛窦、蝶窦脓灶全部清除,并作了永久性引流通道,一个月后病人得到完全康复(图3)。刘庭模医师是1952年到苏医耳鼻咽喉科教研组任教,苏医搬迁后,他被留在了镇江。从这篇报道也给了我们一些启发:刘庭模医师被送到北京进修,说明他在苏医是很有发展前途的。鼻旁窦与脑紧密相邻,稍有不慎就可能给病人带来致命,就是在63年后的今天,也不是普通级别的医院和医生能实施该手术。可见,当时刘医师及其江滨医院耳鼻喉科的水平位于全国前列。

上述两例说明苏医留下和训练的是一批优秀的人才,该团队就像在镇江留下的“种子”,引领了江苏大学(镇江医学院)临床医学的发展。他们传承了苏医前辈教学、科研风格,并将其优秀品质在江苏大学代代相传。今日江苏大学临床医学经几代人努力已发展到一个较高的节点,部分领域跨入国家队行列。学科已获批为一级学科博士授权点,博士后流动站,并进入ESI排名全球前1%;专业被评为国家一流专业;成果被评为国家科技进步奖;部分课程被评为国家一流课程等。上述成绩除了现代江大人努力外,也得益于陈景瑛、刘庭模、程定国以及1957年创业者等老一辈专家的拼搏,更得益于他们的老师及其苏医的传承,同时也提示江苏大学临床医学与南京医科大学的一脉相承、同宗同源。

上述可见,两个历史事件最大现实意义是人才传承,其给南京医科大学和江苏大学临床医学在新中国72年的进程中留下了深深的烙印。也提示中国共产党的伟大,她不但能将人才留下来,用好人才,而且还将人才薪火相传。党为什么能做到这点,姜同喻教授(1941年毕业留校)1954年在他著作的前言中回答了这个问题:“…共产党给我们创造无比幸福的工作环境”。这是他发自内心的感叹,因为在旧中国他处处受压抑,新中国给他配助手、建平台,取得成绩后,还提高他政治上的待遇,如1956年被评为全国劳模,加入中国共产党等。为什么会给他创造如此好的环境,这因为中国共产党宗旨是为人民服务,为革命事业传承保驾护航,从而实现了民族振兴、国家富强和人民幸福。

作者1 姜平 (中共江苏大学北固退休第三支部)

作者2 丁炯(南京医科大学原解剖学系主任、教授,江苏省解剖学会原理事长)

3张附图仅供参考,如不附图也可独立成文,是否附图或附几张均由编审专家确定。

图1 苏医1948年度寒假留校学生应变委员会干事合影,摄于1949年3月3日,此组织在共产党的领导下,组织学生反迁校的斗争。前排右2为中共地下党员马凤楼同志。

图2 为中国期刊全方数据库查询获得的苏医系统外科教研组1958发表的论文

图3 1958年6月18日镇江日报的一篇报道,介绍江滨医院施行全鼻旁窦炎根治术成功。